不能錯過的必修課─楊基寬談勇氣與實力

| 楊基寬 的 成功學 |

|

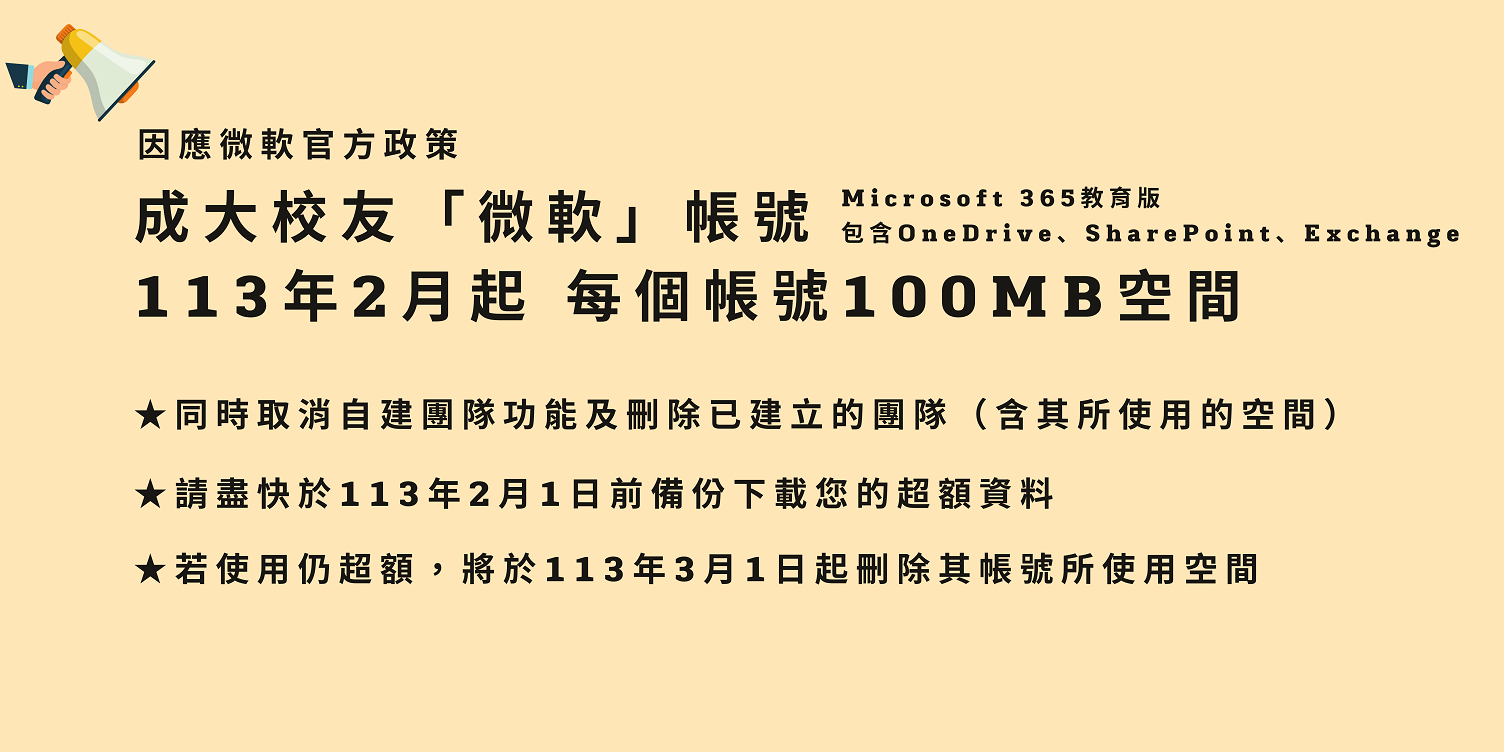

1 選擇延畢躲在學校,如何獲得被欣賞的機會?你的機會不在校內,而在校外。 2 所謂的「準備好」是從「下定決心」開始。 3 關鍵就只有『3P』,就是practice!practice!practice! 4 不是科系熱不熱門,而是自己熱不熱門。 5 關鍵的五力,其中態度力高達62%、業務力37%、專業力27%、創造力23%、外語力15%。 |

曾是外文系71級班對的楊基寬與顧蘊祥,如今更是鶼鰈情深的夫妻。兩人當時的大四導師黃英甫特地來到現場,他同時也是外文系第一屆系友(50級),從師生互動中不難看出彼此深厚的情誼,黃老師說:「比起在學校的成績,畢業後的表現更是重要,如何從眾多競爭者中脫穎而出,就看你自己的能力。以前我們找工作都是翻翻報紙,現在『104』代表的不只是查號台,還能幫你找工作,只有創新、創意才能成就。」創立104人力銀行的楊基寬,是這句話的最佳印證。

十字路口的抉擇

那天,大三剛結束期末考,一位同學在研究室外不安的來回踱步,猶豫很久之後還是敲了門,不久一位女教授開了門,只見他支支吾吾的說:「有件事不知道該不該跟您提,這次考完試,我算了一下分數,有很高的機率會被三二,所以想請教授您高抬貴手……」當時,教授不置可否。多年後這位同學,也就是楊基寬回想起這件「醜聞」時直說:「後來沒被退學不是教授幫忙,而是我僥倖。」

大學時期只知道玩樂的他,也許是現在大家所無法想像的荒唐歲月。然而經過歲月的歷練他體會到:「不管到目前為止你曾經做過那些不對的事,只要你有反省的能力,隨時都能是新的開始。像學長這麼『爛』的人,在社會上都可以做出一點有意義的事,假如學弟妹沒有做得比我好,就說不過去了。」他這樣笑說。如今104人力銀行不只幫忙找工作,還幫忙找人生方向,目前大約七百名員工,已經是上市公司了,服務對象當然也包括坐在台下的學弟妹。

走到畢業的十字路口後,該何去何從,是每個畢業生被迫面臨思考的問題:就業?考研究所?或者,延畢?這些決定將影響每個人的後半輩子,不幸的是決定之後就無法重來,而任何人在下決定前都不曾有過處理的經驗。今天楊基寬想以過來人的身分,帶著學弟妹模擬、走過一回,他說:「讓它成為你這一輩子最好的抉擇!」

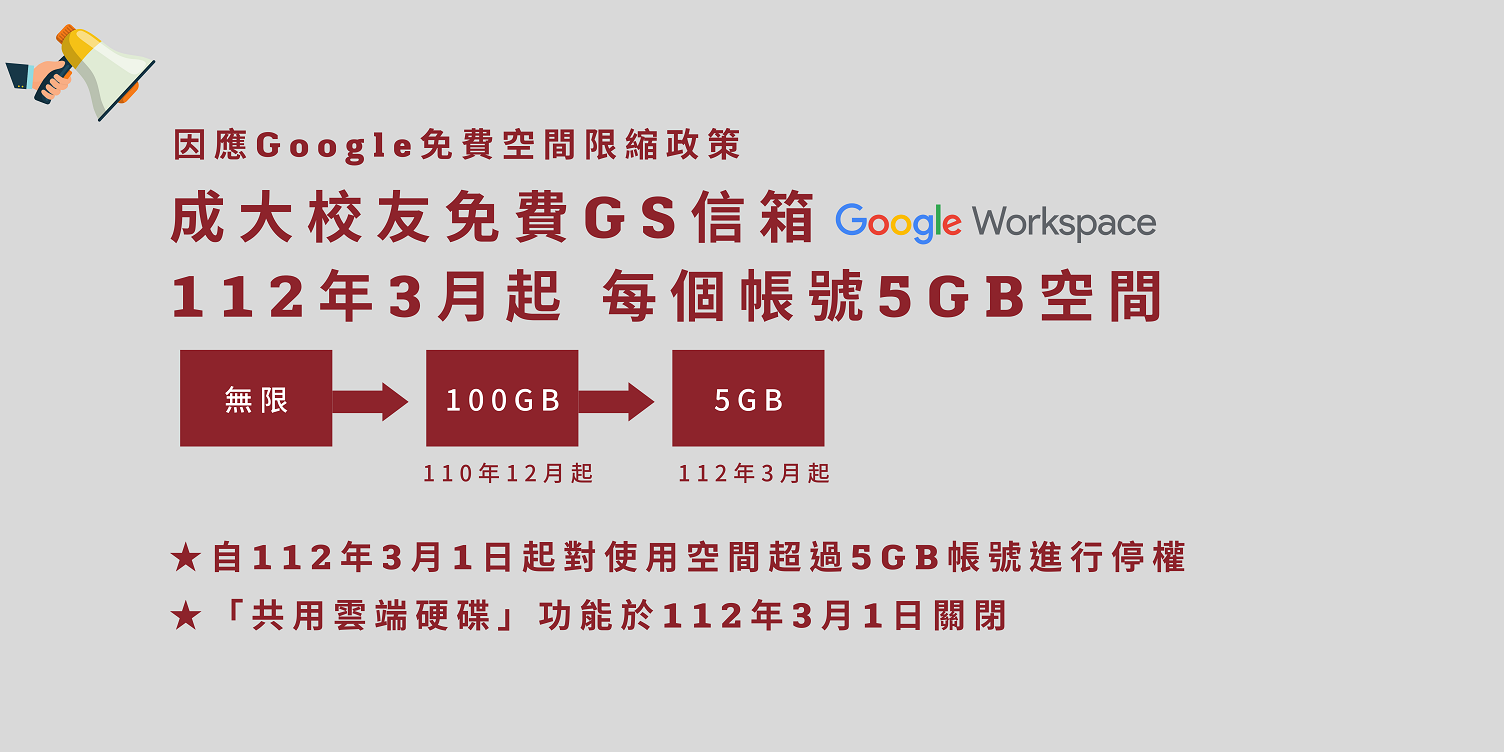

楊基寬指出大學畢業後有68%的人選擇就業、18%的人選擇延畢、14%的人選擇繼續攻讀研究所。

從民國88年只有6%的人錄取研究所,至97年的13.5%,十年間成長了2.5倍,是相當驚人的數字。然而,企業徵才要求最低學歷具有碩、博士資格的比例有多高呢?出乎大家意料之外,據調查要求最低學歷具有博士的僅有0.4%、碩士3.5%、大學28.2%、專科35%、其他32.9%,博、碩士相加起來的3.9%遠低於在學生的猜測。在這樣錯誤的認知下,抱著「有了研究所的學歷就可以讓自己更容易找到工作」的想法,將為自己帶來麻煩,這是第一個錯誤的判斷。

至於選擇延畢的人又是為了哪些原因呢?考研究所、還沒準備好畢業、雙主修、躲避景氣、怕當兵等等原因,從88年的8%到97年的18%,延畢的人數同樣成長了2點多倍。除了準備考研究所,「還沒準備好畢業」的比率是第二高的,楊基寬不禁要問:「假如你的父母親、學校已經給你四年,你都沒能準備好,難道再多給你一年,你就會有很大的改變?還是你只是在找藉口?」逃避,是第二個錯誤的判斷。

「有誰知道『71%』這個數字代表了什麼?」楊基寬說:「這指的是新鮮人做不滿一年就離職的比率。」背後代表的意義無非是畢業生走進職場時的毫無頭緒,胡裡胡塗做出的決定,這是第三個錯誤的判斷。

成功與學歷無關

成功與學歷無關

要想避開這三個錯誤,做出最正確的決定,楊基寬希望透過幾則小故事,與學弟妹分析他們之所以成功的原因。首先談起的是僅有基隆高中學歷的嚴長壽,開始他不過只是美國運通台灣分公司的小職員,然而他總是把握機會不停的吸收,他告訴同事:「我不會的事你教我,我幫你做,你可以早點下班。」同事都以為他好欺負,總是丟給他很多工作,其中包括替一疊五百張傳票蓋章、撥一支兩三小時都打不通的電話等看似微不足道的事情。僅管如此,他依然樂於嘗試,拓廣自己的學習領域,每天都在辦公室待到十點半左右,讓老闆發現有這麼一個認真的員工,而受到重用。28歲就升任美國運通台灣分公司總經理、32歲則應美國運通辦公室房東周志榮之邀成為亞東麗緻飯店總裁。

楊基寬要問的是:「假如連你是成大外文系畢業生的學歷,你都還沒有準備好的話,那其他人呢?例如只有高中學歷的嚴長壽。」他成功的原因在於選擇進入職場付出,所以獲得被賞識的機會。楊基寬說:「選擇延畢躲在學校,如何獲得被欣賞的機會?你的機會不在校內,而在校外。」在學校只有固定的老師、固定的同學、固定的課程、固定的考試,不同於職場中不固定的上司、不固定的同事、不固定的任務,最重要的是沒人會主動教你。在學校也許可以準備好考試,但面對一切都不固定的職場,怎麼有可能準備好的時候。「不要問準備好了沒,而要問你是否下定『決心』了?」楊基寬說。

在《貧民百萬富翁》這部電影裡,被鎖在茅廁裡的小男孩,為了見突然到來偶像一面,不惜跳下糞坑。這就是楊基寬說的「決心」──有沒有不惜代價一定要讓達成某個目標的決心?意即有沒有一定要讓自己出色的決心?所謂的「準備好」是從「下定決心」開始。下定決心後,只要能夠循著以下的方法去做,楊基寬有信心每個人都能出色。

從容就緒都是18年的刻意練習換來的

3歲開始練琴、5歲作曲、8歲公開演奏的音樂神童莫札特,雖然直到35歲去世前總共創作了650首作品,但被公認為大師級的作品,則一直要到21歲發表第九號鋼琴協奏曲,在此之前的作品大多是拼湊、模擬他人。也許有些人將他的成功歸功於「天才」,認為他的成功遙不可及,然而事實卻是自小受知名作曲及演奏家父親的訓練,每天至少苦練四小時,從3歲到21歲成功,他已經走過18年的嚴苛訓練。

同樣3歲開始學鋼琴的朗朗,9歲全國鋼琴比賽第一名、11歲德國青少年國際鋼琴比賽第一名,被稱為「中國的莫札特」。父親是二胡演員,從小就要他每天練琴四小時,7、8歲時甚至八小時。直到21歲在卡內基音樂廳舉行個人演奏會為止,他已經苦練了18年。當成功後得到「天才」的讚譽時,他卻回憶起曾被鋼琴老師批評沒才能、反應慢,要他最好別練鋼琴的痛苦往事。

從莫札特到朗朗,古今中西兩位人物的兩個共同點:嚴格的父親以及苦練18年,我們發現和他們之間的差距,不是天生、而是苦練的結果。楊基寬給的第一個方法即是「所有的從容就緒,都是18年的刻意練習換來的」,他說:「你們大部分現在都22歲,給自己18年的時間,在40歲之前只要專注一件事情就好。」、「你可曾為了一件事情每天練習七、八個小時,長達18年,如果沒有,那麼你還沒成功,就叫做符合邏輯;如果今天以後你依然故我,那麼18年後仍舊沒有成功,就叫再次符合邏輯。關鍵就只有『3P』,就是practice!practice!practice!」

在楊基寬贈送給在場同學的小吊飾上,畫著一幅大佛與大鼓的插圖。楊基寬解釋這一典故:「有一天大鼓問大佛:『為什麼遊客看到我不是槌、就是敲,看到你卻是膜拜?』大佛說:『那是因為在我有資格接受大家膜拜前,我已承受過無數的雕刻。』」楊基寬也期許每個人都能像大佛一樣,透過不斷的練習錘鍊自己,而非躲在學校不願意畢業。

對於在美國求學的女兒,楊基寬寫了一封信鼓勵她勇敢走出校園、接受社會歷練,他寫到:「Dear Tiffany:若你是因為不敢面對景氣風暴而決定延畢時,請告訴自己,職場是你人生必經的路,你沒有閃躲的空間,如果生平第一次就躲起來,那麼這一輩子你還能指望自己會有什麼擔當呢?」來自一位父親的建議也許是最真摯的。

成功都是與逆境正面對決20年以上換來的

大學生選擇想念研究所的理由大多不離:文憑貶值、增強競爭力、現讀科系不熱門、延遲面對就業壓力、取得較高薪水與職業、不想當兵、學術研究等。比率最高的莫過於文憑貶值,然而楊基寬想問的是:

「到底是文憑貶值,還是你自己的信心貶值?」

在郭台銘領導下鴻海2001年時成了台灣最大民營製造廠,當時他只有51歲,56歲時鴻海更成了世界最大電子製造廠。創業時拿的是母親給的結婚基金,回憶起第一次到美國做生意的戒慎恐懼,花每一分錢都要計算二十次,也曾經為了見到客戶在外面淋雨四個小時。他自認為經歷過的失敗比任何人都還要多,缺人才、缺市場、缺資金、缺技術都咬牙苦撐過來。令人訝異的是他只有中國海專的學歷,楊基寬認為他之所以成功的原因在於:「進入職場面對逆境挑戰,正面對決,和他的學歷一點關係都沒有。」而所謂的「逆境」並不會出現在學校,考試根本稱不上「逆境」。

全世界排名第六出色企業的蘋果電腦創立者賈伯斯,24歲就成了百萬富翁,然而30歲時,卻被逐出自己一手創建的公司。走過痛不欲生的低潮後,成立了NEXT電腦。直到11年後,才又重返蘋果,46歲時(2001年)iPod問世,52歲時iPhone問世,再次將他的事業推向高峰。只有高中學歷的他同樣選擇的是正面對決、永不放棄,對他來說成功只是一路從挫敗中,堅持過來的代價。

楊基寬透過這兩個故事說的是:「也許學士學位供過於求,但這一輩子能夠讓自己熱門的原因只有『實力』。」

機會盡在問題之中

機會盡在問題之中

海洋大學生物科學研究所畢業的周文宏,偶然看到報導因溫室效應使得台灣周遭珊瑚奄奄一息的新聞,而決心研究出培育珊瑚的辦法,並順利找到模擬母魚產卵的方法,被稱做「珊瑚之父」。全世界的海洋研究所都想爭取他到校擔任研究員,最後他選擇到東華大學海生所擔任助理教授。

中興大學獸醫系畢業的蔡立慧,有鑒於老年癡呆症日益嚴重,投入預防研究,致力於搶救二千六百萬人的記憶,被稱做「老年癡呆之母」。後為麻省理工學院大腦與認知科學教授,更以最高票成為最年輕的中研院院士。

以高雄中學第一名畢業的楊竣宇,放棄台大電機系,選擇就讀交大電機系,自大一開始即跟著老師做專題研究生物視網膜,並獲得第一屆丁肇中獎學金。投入生物視網膜研究技術的他,希望可以研發出可以感光、建構影像的生物晶片,為「盲人的眼睛」努力著。

從這三個人的小故事看來,楊基寬說:「不是科系熱不熱門,而是自己熱不熱門的問題。」也有比海洋大學生物科學研究所、中興大學獸醫系、交大電機系等更好的科系,即使是同班同學也只有他們三個分別出色,原因就在於他們找對了「問題」,他說:「機會盡在問題當中。」好的機會非常難得,能把握住好機會的又更少。熱門的機會就在於這輩子選擇了哪個位置,而不是選擇哪個科系、哪個所。「所謂的『學歷』是在學習揹人的力量,而不只是找工作的競爭力。」楊基寬最後下了結論,他也相信如果連手腳不建全的人都能夠打理自己的生活起居,並成為世界親善大使,那麼每個人一定都存在著價值。

於是他告訴自己的女兒:「Dear Tiffany:如果你讀研究所的出發點只是希望將來畢業拿的薪水會比學士高一點,碩士名聲聽起來比學士好一點,那麼整個社會能指望一個心中只是想著多賺幾塊錢,及虛榮心作祟的碩士生為它做什麼?社會指望你讀研究所是希望你論文的研究主題,能為社會或產業解決某一個學士生無法解決的問題,而不是指望你拿一篇長篇大論且廢話連篇的論文來滿足你個人狹隘的虛榮心和薪水要求。請告訴自己,職場是你人生必經的路,如果你生平第一次就只能這麼狹隘地自我期許,那麼你能指望自己將來能有什麼擔當呢?」

最後楊基寬提到關鍵的五力,其中態度力高達62%、業務力37%、專業力27%、創造力23%、外語力15%。他提醒同學不要只把競爭的對象只放在台灣的同學,更重要的是國際人才,比如大陸學生。如果僅從建設的角度來看,大陸已經不輸美國,國民生產毛額也逐漸趕上。對這個現象,楊基寬說:「你們這一代的運氣很好,除了美國,還有大陸市場。」所謂的大陸力,意即面對大學畢業生是台灣20倍、海外留學生是台灣5.6倍,但起薪卻相較台灣學生低(台灣是大陸的2.6倍)的激烈競爭。尤其是台灣開始承認大陸的學歷後,企業的選擇會越來越苛刻,證明實力越來越重要,而絕非硬碰硬拼學歷。楊基寬再次提醒大家:「只要你決心擁有實力,就可以找到。」

(文/成功大學校友聯絡中心 中文98 郭旻靜)